日本習字(公益財団法人 日本習字教育財団)の「漢字部」は、五段までは毎月の課題で昇段できます。

六段、七段、八段は、年1回の昇段試験の受験が必要です。

-e1673068313406.png)

昇段試験って、特別な勉強が必要なの?

この記事は、次のような方を対象に書きました。

- 昇段試験について知りたい

- 昇段試験を受けるかどうか迷っている

2023年に八段を受験しました

私が分かる範囲で、書きました。

ご参考までに、どうぞ!

※この記事は2023年時点の情報です。

昇段試験の受験資格

いずれも、受験時点で「漢字部」受講者

- 六段位 「漢字部」教授免許状取得者(前年度までに五段に合格していること)

- 七段位 「漢字部」六段位取得者

- 八段位 「漢字部」七段位取得者

※ご自身でよくお確かめくださいね

-e1673068313406.png)

飛び級ならぬ、飛び段はできないんだね

受験方法

在宅受験です。

実施時期

年に1回、毎年7月に実施されます。

申込時期

毎年5月号に「受験申込書」が入っています。

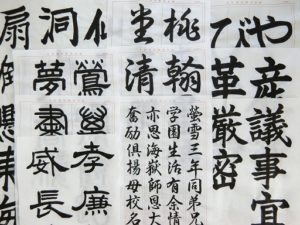

出題内容

実技の課題と、理論の筆記テストです

詳しくは、受験概要でご確認くださいね。

昇段試験の準備って、どうするの?

全部で10種類、書いてみました (◎_◎;)

勉強方法などは、人それぞれ。

私の昇段試験準備は、こんな感じでした。

実技課題のために

毎月の課題を全部書いてみる

これは、先生に言われました

毎月1~2枚の提出分は先生に見ていただき、それ以外は自分でダメ出しをしていました。

昇段試験対策講座を受講

七段を受験する前に、昇段試験対策講座を受講しました。

会場が遠かったので、新幹線で行きました。

私が通う教室には、昇段試験を受ける人がいません。

昇段試験を受ける人が近くにいないと、孤独ですよね(笑)

昇段試験対策講座で、同じ目的を持った人たちに出会えて、ホッとしたことを思い出します。

先生に質問したいことは、皆さんほとんど同じ。

「あ、それ聞きたかったんだ」ということ満載の、質疑応答タイムもありました。

昇段試験の実技課題の過去問を見てみる

『日本習字漢字部昇段試験受験ガイド』の『別冊 過去の試験問題』で、過去1回分の問題を見ることができます。

また、お手本冊子に昇段試験の優秀作品が紹介されるときがあります。

これが、とても参考になりました。

特に名前の書き方は「真似したいな」と思っていましたヽ(^。^)ノ

八段位のみ対象の参考図書は手元に

受験概要などに載っている参考図書のうち、「八段位のみ」というのがあります。

これは、手元にあったほうがいいです

提出用の紙をそろえておく

納得いくまで書くことができるので、ついつい書き続けてしまいますよね。

-e1673068313406.png)

紙が足りなくなったら、他のではダメなの?

提出する紙は指定されていますので、6月中に多めに買っておきました。

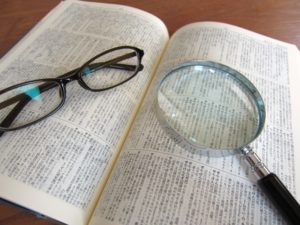

理論試験のために

参考図書をよく見る(読む)

私がよく見ていた理論試験用の参考図書

- 『新中国書道史年表』

- 『新日本書道史年表』

- 『日本習字漢字部昇段試験受験ガイド』

『別冊 過去の試験問題』 - 『書Ⅰ』光村図書(高校の教科書)

在宅受験なので、分からないものは調べてOK。

でも、「調べないと分からない」という状況を改善したくて、高校の書道の教科書をときどき見ていました。

中国の書家の名前って、覚えにくいですよね。

漢字も、難しい・・・( ;∀;)

高校の教科書では、書家の似顔絵入りで、書の特徴が詳しく説明されています。

そのおかげで、今までよりは ( ´∀` ) 記憶に残るようになりました。

▼「教科書を買いたいな」と思った方は、こちらもどうぞ。

理論試験の過去問をチェック

『日本習字漢字部昇段試験受験ガイド』の『別冊 過去の試験問題』では、過去1回分の過去問を確認できます。

また、お手本冊子に「押さえておきたい基本問題」が掲載されることがあるので、要チェックです。

7月号の課題を6月中にすませておく

毎月の課題をこなしながらの昇段試験なので、大変ですよね。

7月号の課題は6月中に終わらせて・・・

このときばかりは、先生も指摘がいつもより甘いです(笑)

7月に入ったら、試験の課題だけに集中していました。

提出したものは戻ってこないので、必要なら記念撮影を!

毎月の課題提出とはちがって、昇段試験で提出するものは返却されません。

名残惜しい(笑)場合は、記念撮影をしてもいいかも。

まとめ

六段から八段まで受けましたが、どれもそれぞれ大変でした・・・

六段では、試験自体に慣れていなくて。

七段のころは、引越しを翌月に控えた状態でドタバタ。

八段では、最後の最後までねばって書いて、提出後しばらく疲れがとれませんでした。

.png)

「右腕がしびれた」とも言っていました・・・

とにかく、試験期間の7月は暑いです。

体調管理にしっかりお気をつけて、ぜひ実力を発揮してくださいね!

おすすめ記事

日本習字とは関係ないのですが・・・

「書道(習字)を英語で教えたい」という方に、おすすめの本を見つけました。

手がしびれるほど、がんばってはいけません(笑)

▼よろしければ、こちらもどうぞ!

の筆-水を含ませるメリット-1-120x90.jpg)